【Podcst《精神科解剖》】EP 1 渣男渣女 PUA 心態?

精神科專科醫生張凱棋醫生接受《精神科解剖》podcast節目邀請,分享有關被PUA(心理操控)影響的情感關係問題。她指出許多被PUA的人選擇維持現狀的情況,反映理智與情感的內在衝突,長期的關係習慣也讓人難以脫離這種不健康的情感模式。

精神科專科醫生張凱棋醫生接受《精神科解剖》podcast節目邀請,分享有關被PUA(心理操控)影響的情感關係問題。她指出許多被PUA的人選擇維持現狀的情況,反映理智與情感的內在衝突,長期的關係習慣也讓人難以脫離這種不健康的情感模式。

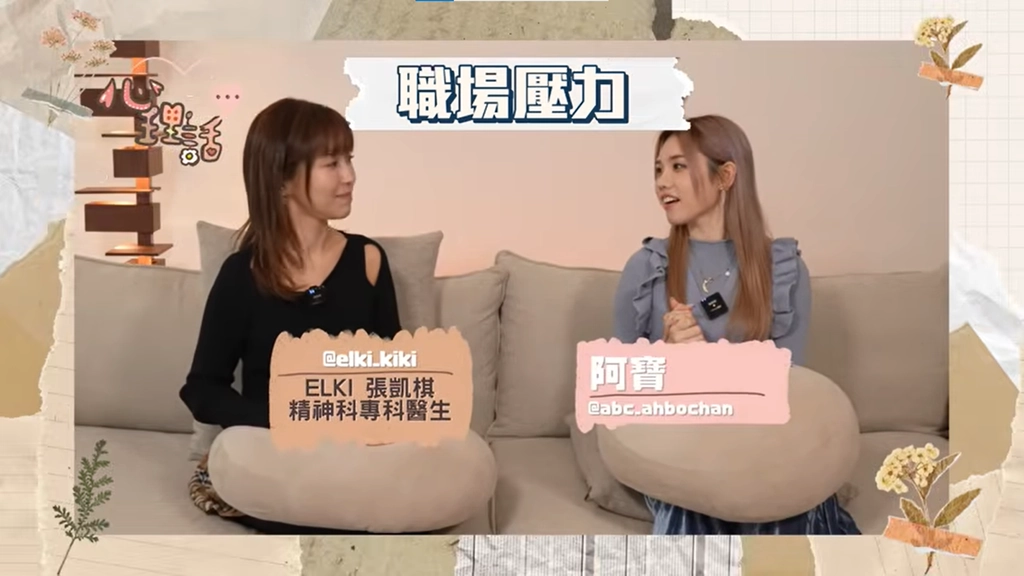

精神科專科醫生張凱棋醫生接受YouTube channel謝說心《心理話》podcast節目邀請,分享關於職場壓力的判斷方式與應對之道。張醫生指出適當的壓力可以轉化為動力,但當壓力過大時,反而會導致焦慮與緊張,進而影響工作表現與日常生活。職場壓力可能引發一系列身體與心理問題,例如睡眠質素下降、食慾異常,甚至在工作中出現無法呼吸、手震、心跳加速和冒冷汗等症狀。

精神科專科醫生張凱棋醫生接受《精神科解剖》podcast節目邀請,分享對於「Emo」現象的專業觀點。張醫生指出網絡上許多人透過文字抒發Emo心情,更多是源於對認同的渴望。這種暫時性的情緒低落並不構成心理健康問題。然而,真正的抑鬱症則是指情緒持續低落超過兩星期,並伴隨對以往感興趣的事物失去興趣,影響睡眠、食慾,甚至出現尋死的念頭。

精神科專科醫生張凱棋醫生接受YouTube channel謝說心《心理話》podcast節目邀請,分享如何面對生離死別的議題。她在節目中深入探討親人離世帶來的遺憾與自責,並介紹了悲傷的五個階段:否認、憤怒、討價還價、憂鬱與接受,幫助人們理解哀傷的心理過程。除了理論分析,她更提出具體的情緒紓緩方法,例如:接納思念是一種前進的力量,並學會感知親人以另一種方式與自己共存。

精神科專科醫生張凱棋醫生於 3月20日應邀出席「認識精神病多一點講座」,為社區人士深入解析常見精神病的類型及症狀。講座重點涵蓋思覺失調症、情感性疾病、焦慮症及強迫症等,並強調精神病源於大腦功能的生理變化,與短暫情緒困擾有本質區別,需及早辨識與治療。

精神科專科醫生張凱棋醫生分享,大眾對抑鬱症的認識不足,許多患者因忽視病徵或社會標籤壓力而延誤治療,導致病情惡化及增加復原難度。張醫生指出,抑鬱症不僅影響情緒,還會損害認知功能及工作能力,甚至增加「頑治抑鬱症」和自殺風險。

精神科專科醫生張凱棋醫生接受新城知訊台《搵黎搞村》節目邀請,分享兒童及青少年的焦慮症徵兆及表現,為家長提供應對方法,幫助孩子踢走焦慮,改善情緒健康。張醫生剖析情緒健康問題,指出孩子怕黑、依賴父母或出現社交恐懼等行為,可能是情緒病的警號,需要及早關注與處理。

精神科專科醫生張凱棋醫生接受《醫家知》節目邀請,介紹思覺失調症。作為一種症狀,思覺失調背後常見成因之一是精神分裂症。張醫生詳細講解了精神分裂症的不同類別、典型症狀及表現,例如幻覺、妄想及認知困難,幫助觀眾更好地了解這種疾病。

精神科專科醫生張凱棋醫生接受鄭丹瑞《健康旦》節目邀請,分享手機成癮對心理健康的影響及相關徵兆,並解答觀眾對此問題的疑問。張醫生指出長期依賴手機可能導致專注力下降、情緒波動及社交能力減弱,尤其對青少年影響尤為顯著,還分享了預防及改善手機成癮的實用建議,幫助青少年重建健康的生活方式與數碼習慣。

精神科專科醫生張凱棋醫生接受東華三院Radioicare 友心情網上電台《杏林聚焦》節目邀請,介紹了「錯失恐懼症」(FOMO)的心理現象及其背後的成因。張醫生深入分析了人們因擔心錯過重要事情或經驗而產生的焦慮與不安,例如擔心別人在自己不在時經歷了有意義的事情或渴望時刻與他人保持聯繫的行為模式,幫助觀眾更全面地了解這種心理現象的影響及應對之道。